Incubo prenatalizio

È l’anno 1 del primo governo dell’era neo-autarchica. Fa freddo, molto freddo, perché con il nuovo governo dell’era neo-autarchica l’inverno è tornato ad essere l’inverno di una volta e sono tornate anche le mezze stagioni: è bastato abolire, per legge, l’uso delle autovetture che riscaldavano l’aria, dei phon per asciugarsi i capelli e dei termometri, strumento diabolico della scienza globalizzata, e basarsi, con metodo naturale, sulla temperatura percepita da ciascuno di noi.

È il 1 dicembre e anche quest’anno sono iniziate le ferie invernali che durano, per legge, 3 mesi, per permettere alle famiglie di essere felici. E come ogni anno ci si appresta a preparare il pranzo di Natale.

Nell’anno 1 del primo governo dell’era neo-autarchica preparare il pranzo di Natale è però un inferno e si rischia la galera: vige, infatti, la legge del km 0, cioè non si possono consumare cose prodotte ad oltre un km da casa e devono essere originarie del territorio. Chi vive in città di mare compra affettati di contrabbando; conosco madri di famiglia multate per aver consumato un pandoro prodotto a ben 200 km da casa e gente ai domiciliari perché trovata in possesso di datteri e banane. Per non parlare dello spaccio illegale di cotechini e zamponi provenienti dall’Emilia Romagna.

Così si prova con il “fai-da-te”. Due mesi fa un vicino di casa, nel suo giardino, ha iniziato ad allevare abusivamente un vitello: è stato scoperto ed imprigionato per 6 mesi dal nuovo ministro degli animali, perché gli animali, per legge, hanno ora gli stessi diritti e regole degli uomini. Tanto è che si sta addirittura sperimentando la consulenza di pecore e suini negli assessorati all’urbanistica in diversi comuni.

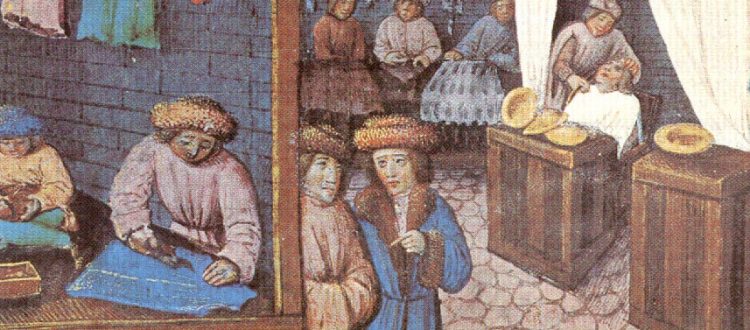

Non resta, allora, che provare a fare la spesa nel mercato legale. I supermercati non esistono più: per legge sono autorizzati solo piccoli negozietti dalla superficie massima di 25 mq, aperti dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 , per rispettare l’obbligo di legge della pennichella pomeridiana. I giorni di apertura sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì. È vietata l’apertura il sabato e la domenica, pena il ritiro a vita della licenza commerciale, licenza che viene erogata secondo una programmazione quinquennale in un numero contingentato, calcolato sulla base di algoritmi che quantificano i consumi in un paniere di beni di più assiduo utilizzo, la cui assiduità è valutata da un altro algoritmo basato su un parametro storico-statistico inversamente proporzionale al profitto e direttamente controbilanciato dal martedì e dal giovedì. Questi due giorni settimanali sono diventati, per legge, le giornate nazionali del baratto e tutte le compravendite sono state vietate su tutto il territorio nazionale.

Ma tutto questo non è un problema: c’è tanto tempo a disposizione per fare la spesa per il nostro adorato banchetto natalizio. Infatti, il primo articolo della nuova costituzione neo-autarchica recita: “L’Italia è fondata sul tempo libero”. Per questo, per legge, si lavora 20 ore alla settimana e per il tempo rimanente sono state istituite, per legge, le ore del sogno e dell’immaginazione per pensare, tutti insieme, ad un mondo ancora migliore: i sogni e le fantasie vengono votati on line e scelti dal primo ministro come programma per il secondo governo e realizzati, con soldi pubblici, dal terzo governo. Nell’era neo-autarchica l’iniziativa privata è stata abolita per legge, in quanto non serve: lo Stato sceglie, regola e realizza i nostri sogni, i nostri desideri e le nostre aspettative. Nel nostro piccolo mondo neo-autarchico stiamo tutti bene e siamo tutti felici, a Natale come in ogni altro giorno dell’anno: per legge dello Stato.