Dati causa e pretesto? (prima parte)

Nelle due parti del presente scritto – di Lucia Quaglino e Vitalba Azzollini – verranno analizzati i benefici di una maggior presenza delle donne in posizioni apicali, evidenziando come a quest’ultima non corrisponda, di fatto, un aumento dei poteri decisionali ad esse attribuiti. Quindi, saranno individuate alcune delle cause alla base dei disequilibri attuali, al fine di dimostrare che determinati risultati professionali sono conseguenza di scelte, inclinazioni e attitudini femminili, non necessariamente di un’iniqua disparità di trattamento. Verrà altresì rilevato come talune situazioni si stiano spontaneamente modificando nel senso di una progressiva attenuazione dei divari esistenti: l’evoluzione sociale e culturale è oggetto di un processo sul quale il legislatore deve evitare di interferire, poiché il danno che rischia di provocare potrebbe essere più rilevante di quello che, mediante misure correttive, tenta di attenuare.

I benefici di una maggior presenza femminile

Tra il 2011 e il 2013, come il rapporto Consob On Corporate Governance of Italian listed Companies dimostra, la percentuale delle donne che rivestono il ruolo di consiglieri è salita dal 7,4% al 17% e, nel medesimo periodo, il numero delle imprese dove almeno una donna siede nel CdA è passato da 135 a 198. Ciò viene illustrato dal grafico sottostante, pubblicato da Daniela Del Boca e Paola Profeta nell’articolo “Le quote di genere due anni dopo”, su Lavoce.info.

Figura 1:

I benefici effetti di una maggiore presenza femminile ai vertici aziendali vengono rilevati in questo rapporto dell’Unione Europea, che riporta una serie di studi dove si dimostra che la partecipazione delle donne nei CdA è auspicabile sotto più di un profilo. In sintesi, una quota maggiore di donne in posizioni apicali:

– assicura migliori performance organizzative e finanziarie (maggiore crescita del prezzo delle azioni, profitti, vendite, ritorno del capitale investito e del patrimonio netto);

– garantisce una crescita delle quote di mercato, considerato che le donne controllano circa il 70% della spesa dei consumatori a livello mondiale e sono, dunque, più in grado di intercettare con efficacia le esigenze dei consumatori, rispondendo a queste ultime con un’offerta più adeguata di prodotti e servizi;

– favorisce creatività e innovazione, incentivate dalla diversificazione di conoscenze e abilità tra i componenti del consiglio, migliorando le prestazioni e i risultati aziendali;

– migliora la qualità e l’etica della corporate governance;

– consente un migliore utilizzo dei diversi talenti, dal momento che più della metà degli studenti che si laureano dalle università europee sono donne.

Inoltre, da un punto di vista macroeconomico, considerato che l’invecchiamento della popolazione e le carenze di lavoro qualificato ostacolano la crescita economica, più alti tassi di occupazione femminile e più elevati rendimenti salariali garantirebbero economie forti e sistemi pensionistici sostenibili in futuro, oltre a colmare divari occupazionali e retributivi di genere.

A fronte delle evidenze sopra fornite circa l’utilità e i vantaggi di una maggiore presenza femminile sul mercato del lavoro e, in particolate, ai vertici aziendali, appare inutile il ricorso alle “quote”: se un più forte ruolo decisionale delle donne è idoneo a garantire risultati aziendali migliori, sarà inevitabilmente e spontaneamente il mercato stesso a evolvere nella direzione indicata, in quanto tale da recare migliori risultati a tutti i soggetti interessati.

Board vs chairperson: stare nei Cda non garantisce in automatico poteri decisionali

Nonostante i risultati dell’intervento normativo, l’Italia è uno dei Paesi con una minore presenza femminile (figura 2) nei CdA, che peraltro si incrementa in misura minore che altrove (figura 3): la spiegazione potrebbe ricondursi alla circostanza che la percentuale di donne occupate è tra le più basse tra i Paesi considerati, nonostante un’elevata quota di donne disponga di un livello di educazione terziaria. Potrebbe influire il fatto che in Italia le imprese sono soprattutto medie e piccole.

Figura 2: Uomini e donne nei board delle maggiori società quotate, gennaio 2012

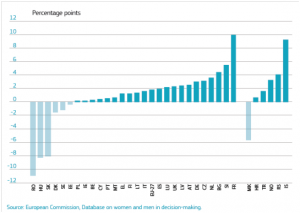

Figura 3: Cambiamento nella quota di donne nei board delle imprese, Ottobre 2010 – Gennaio 2012

È interessante rilevare come, in ambito europeo, nonostante l’aumento della partecipazione femminile dei board aziendali, tra il 2012 e il 2010 il livello dell’apporto decisionale delle donne (chairpersons), si è ridotto dal 3,4% al 3,2%. In Italia, secondo uno studio della Commissione europea sulla leadership maschile e femminile, tale quota esso è addirittura pari a zero nel 2013 (figura 4).

Figura 4: Quota femminile tra i Board chairs e i CEOs nelle grandi compagnie, Aprile 2013

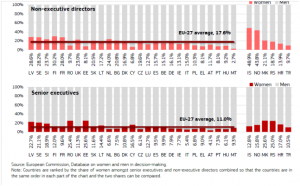

Inoltre la percentuale di presenza femminile (figura 5), pur bassa rispetto ai Paesi europei, è più alta (sebbene, in media, inferiore agli altri Paesi europei) tra i direttori non esecutivi (15%), mentre è molto bassa tra quelli esecutivi (5,4%): restano dunque aperti molti dubbi sull’efficacia delle quote nel garantire effettivo potere decisionale ed esecutivo alle donne.

Figura 5: Quota di donne tra i direttori non esecutivi e quelli esecutivi delle maggiori società quotate, Aprile 2013

Il rapporto, infine, confronta le diverse misure messe in atto dai Paesi europei: da una parte, quelle volontarie, più flessibili e garanti di un maggiore senso di appartenenza per le aziende che le adottano; dall’altra, quelle obbligatorie per legge, che invece sembrerebbero tradursi in sostanziali progressi, soprattutto se sono accompagnate da sanzioni. Probabilmente, i migliori risultati ottenuti dalla seconda tipologia delle misure citate sono imputabili proprio alla previsione di sanzioni per l’ipotesi di inadempimento, più che alla percezione dell’importanza dell’obiettivo che la norma tende a realizzare. Tuttavia, l’imposizione prescrittiva della composizione di genere di un Cda in termini percentuali, è una scelta arbitraria il cui impatto è, peraltro negativo: da un lato, depriva di potere decisionale l’imprenditore, dall’altro, come dimostrato, non conferisce alle donne alcun potere esecutivo. Inoltre, com’è evidente, svilisce i meriti di queste ultime, quasi che esse non fossero capaci di prefissarsi autonomamente i propri obiettivi né di ottenere mediante i propri sforzi determinati risultati.