Modesta proposta liberale: ecco i 6 miliardi chiesti a Enti Locali, senza tagli di servizi né aumenti di tasse

Chi ha ragione e chi ha torto nella prima grande battaglia accesasi sulla legge di stabilità, quella tra le regioni e il premier Renzi? Come sempre, dipende da qual è il punto di vista dal quale si guarda la questione. C’è un piano formale, quello delle regole, in Italia ispirate al più puro stile bizantino. C’è poi un piano sostanziale, quello dei numeri. Poiché la legge di stabilità è appena ai suoi inizi, chiarire alcuni punti può servire a trovare una soluzione migliore, fatti alla mano.

Sul piano formale, la protesta delle Regioni ha delle frecce al suo arco. Fermiamoci a due esempi. Sulla sanità, è vero per esempio che tre anni fa dopo lunghe trattative fu alla fine formulato un accordo di compromesso su come considerare i cosiddetti costi standard, con il decreto legislativo 68 del 2011. Mentre tutti continuano a fare l’esempio classico della siringa che costa tre e fino a quattro volte di più in questa regione piuttosto che in un’altra, l’accordo avvenne in modo da evitare due criteri, che le regioni avversarono. Primo, i costi standard non dovevano essere individuati con criteri microeconomici, in cu ricade l’esempio della siringa, ma macroeconomici, cioè per valutazione di spesa in grandi aggregati rispetto ai livelli di assistenza e servizi da garantire. Secondo, bisognava individuare un campione di riferimento che non fosse squilibrato a favore delle regioni “troppo” efficienti – Lombardia, veneto, Emilia-Romagna, Toscana – ma equilibrato con diverse Regioni “medie”. Poiché nel frattempo scoppiava il caos del rientro coatto per la sanità in 8 regioni di cui 5 commissariate, prevalse la prudenza. Il paradosso è che fu la Lega al governo, ad accontentarsi di questo “finto” costo standard, che fa sopravvivere in buona parte la vecchia logica dei costi storici, cioè del premio a chi spendeva più e peggio. Ma la regola formale è quella, ed è in base a quel criterio che avviene il riparto tra Regioni della parte variabile del fondo sanitario nazionale.

Secondo esempio, questa volta proprio sul fondo sanitario nazionale. Dai governi Monti e Letta gli interventi finanziari sulla sanità avvennero con l’impegno a rinviare il riequilibrio al successivo patto per la salute, contrattato con le Regioni. Il governo Renzi si è trovato ad officiarne la parte conclusiva, e a luglio l’accordo è stato concluso: riprendendo a far crescere la spesa sanitaria, dai 109 miliardi pattuiti per il fondo nel 2014 fino a oltre 115 miliardi nel 2016. Con in più un impegno esplicito, in caso di risparmi virtuosi in questi tre anni, a tenerli rigorosamente reinvestiti entro il perimetro della sanità e senza cederli alla diminuzione del deficit pubblico. Secondo me è stato un errore, firmare quell’accordo, ma tant’è.

Certo, il governo Renzi non ha contrattato lui le regole del “finto” costo standard, e ha ereditato l’impegno a rialzare la spesa sanitaria, che pure però ha firmato, con la ministra Lorenzin. Ecco perché formalmente le Regioni non hanno torto, nel protestare che il governo non può di punto in bianco chiedere 4 miliardi a loro e altri 2 a Comuni e province. Perché le Regioni – e in primis quelle sottoposte a rientro coatto – a questo punto lo schema di rientro graduale del deficit per l’anno prossimo l’hanno già impostato. E a questo punto non toccherebbero certo organici e spese fisse, ma taglierebbero i servizi sanitari e quelli di trasporto pubblico locale (la regioni finanziano a catena province e comuni nel TPL). E, soprattutto, alzerebbero le tasse locali, visto che oltretutto già devono affrontare il venir meno della quota parte dovuta all’abbattimento dell’IRAP previsto nella legge di stabilità per la componente occupati nelle imprese.

Sin qui la forma. Ma la sostanza, cioè i numeri, che cosa ci dicono? Cose molto diverse da quelle scritte negli accordi formali. Ci dicono ad esempio che, di 581 partecipate locali di primo livello detenute dalle Regioni nel 2012, ne risultavano in perdita 217, per 234,7 milioni di euro. Ci dicono che delle 4944 partecipate locali di primo livello dai Comuni, ben 1325 erano in perdita per complessivi 1,55 miliardi di euro. Che delle 1965 partecipate locali di primo livello nelle mani delle province, 636 erano in perdita per 349 milioni. Sono tutte cifre ricavate dai diversi rapporti elaborati dall’ormai ex commissario alla spending review Cottarelli: e in quei rapporti sono indicate fin da aprile decine di misure concretissime per passare da circa 10 mila partecipate locali di primo livello a 1000 in 3 anni – parole pronunciate da Renzi il 18 aprile scorso – con incentivi e sanzioni a Regioni e Comuni per ottenere a seconda dei casi chiusure, liquidazioni, dismissioni e accorpamenti. Tre miliardi di euro l’anno per tre anni, era la stima dei risparmi di spesa. Metà della cifra chiesta agli Enti Locali per il 2015, come si vede, si può benissimo ricavare da norme già pronte. Se lo si vuole; senza toccare i servizi offerti, e senza aggravi di tasse locali.

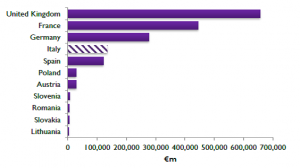

E l’altra metà? C’è solo l’imbarazzo della scelta. Sempre evitando i tagli lineari. Guardiamo all’universo dei 132 miliardi di euro di spesa pubblica in acquisti e forniture da parte della pubblica amministrazione. Questa volta, i dati 2012 sono quelli elaborati dalla Consip, sempre per l’inascoltato Cottarelli. Dei 132 miliardi complessivi, ben 39 sono operati dagli Enti Locali, e altrettanti ricadono nel recinto della sanità. Come si vede, quasi i due terzi della spesa in forniture è “locale”. Ma dei 39 miliardi in capo alla sanità, e cioè di pertinenza regionale come controllo e coordinamento delle singole aziende sanitarie e ospedaliere, solo 15 miliardi sono operati con procedure digitali trasparenti e centralizzate. E dei 39 miliardi di acquisti in capo a regioni, comuni e province, solo 13 miliardi sono presidiati da procedure digitali trasparenti. In totale, dunque, ci sono la bellezza di 50 miliardi di euro annui di acquisti pubblici da recuperare a una gestione trasparente.

L’esperienza storica accumulata dal modello Consip ha portato a risparmi sull’unghia pari al 12% della spesa praticata fuori da procedure standard e ottimizzate. Il 12% di 50 miliardi sono 6 miliardi. Diciamo per realismo che recuperiamo a procedure unificate di acquisto i 50 miliardi in due anni e non in uno solo? Benissimo, ecco nel 2015 un risparmio di 3 miliardi. Sommati ai 3 miliardi ricavabili dalle partecipate locali, siamo esattamente ai 6 miliardi che chiede il governo. Con la differenza che la Regioni non potrebbero parlare di regole violate, né di servizi da tagliare, né di tasse da alzare. E noi così speriamo che finisca, visto che governo e regioni si devono incontrare. Attacchino in profondità e d’accordo tra loro il perimetro delle inefficienze, perché una cosa è sicura. Quando Renzi dice che di miliardi buttati ce ne sono tanti e troppi, ha ragione. E sono i soldi nostri, di noi che imprechiamo sapendo benissimo che costitutivamente un burocrate non può essere un innovatore: per definizione.