Politica e fame nel mondo: primo non nuocere

Nel videomessaggio inviato in occasione dell’evento “Le Idee di Expo 2015” Papa Francesco ha chiesto ai responsabili dei governi di attuare una diversa politica economica che abbia al centro “la dignità della persona ed il bene comune” e che possa portare a superare l’attuale realtà di un mondo nel quale si stima vi siano ancora 2 miliardi di persone malnutrite e più di 800 milioni che soffrono la fame cronica.

Per capire quale politica possa consentire di porre rimedio a tale drammatica situazione può forse essere utile guardare al passato, ai casi di successo di riduzione della fame e della povertà. Per quanto la condizione odierna sia ben lontana dall’essere soddisfacente, sarebbe infatti sbagliato dimenticare i notevoli progressi che sono stati fatti in particolare negli ultimi venti, trenta anni.

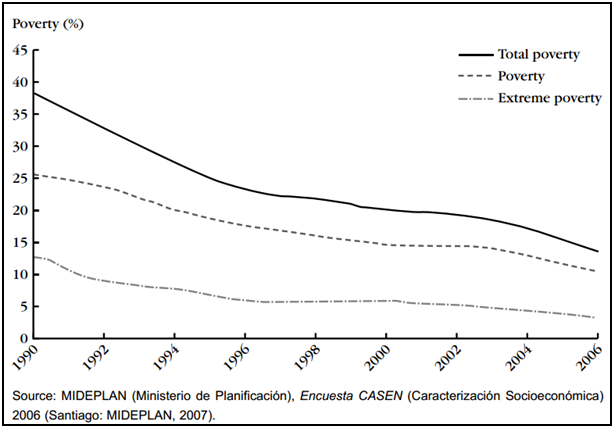

Partiamo dalla malnutrizione: in base ai dati forniti dalla FAO, nel periodo compreso tra il 1991 ed il 2013, la quota della popolazione mondiale che non dispone di cibo sufficiente è stata pressoché dimezzata, dal 19% si è infatti passati all’11%. Tra i numerosi Paesi che hanno visto la propria condizione migliorare rapidamente ne citiamo due, diversissimi per geografia, dimensioni e storia ma accomunati dal fatto che nel recente passato la politica ha deciso di fare qualche passo indietro aumentando gli spazi di libertà per le persone e per le imprese. Stiamo parlando del caso, abbastanza noto, della Cina dove il numero di persone malnutrite si è ridotto da poco meno di 300 milioni a circa 150 milioni (dal 25% all’11% della popolazione) e di quello, forse sconosciuto ai più, del Cile, Paese che forse più di ogni altro ha perseguito una politica di progressiva limitazione dell’interferenza della politica nella vita economica. Ebbene, in quel Paese la quota di persone che vive in condizioni di povertà è diminuita dal 39% al 14% (risultato molto migliore rispetto a quello della America Latina nel suo complesso dove si è passati dal 48% al 40%) e la povertà assoluta si è ridotta dal 13% a meno del 5%. La fame, ancora diffusa negli anni ’70, è stata sostanzialmente debellata e, paradossalmente, oggi vi è una diffusione dei casi di obesità.

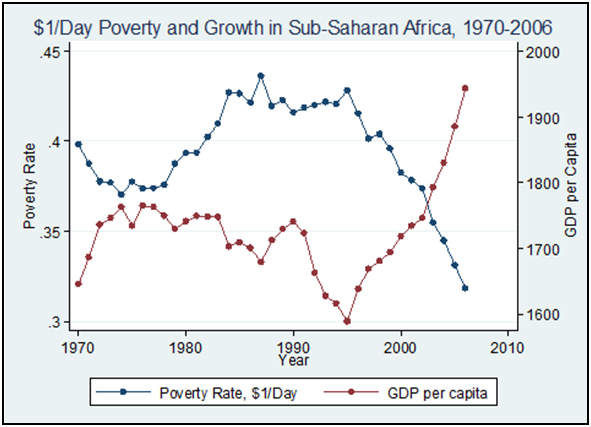

Rimane purtroppo ancora ai margini del processo di miglioramento delle condizioni di vita a livello mondiale l’Africa sub-sahariana sebbene non manchino anche per quel continente segnali incoraggianti. Se tra il 1970 ed il 1990 la situazione era stazionaria se non in peggioramento, il quadro sembra essere parzialmente mutato negli ultimi vent’anni: è diminuita di circa dieci punti percentuali la quota di popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno mentre il reddito medio procapite è cresciuto da 1.600 a poco meno di 2.000 dollari.

Anche in questo caso la crescita economica ha avuto ricadute assai positive in termini umani: dal 2001 al 2013 la speranza di vita nell’intero Continente è aumentata da 51 a 58 anni.

Non sembra che un contributo significativo al pur limitato progresso economico dell’Africa sia derivato dalla azione dei governi o dagli interventi delle numerose agenzie ed organizzazioni internazionali. Al contrario, come ha ben documentato nel suo ultimo volume (“La tirannia degli esperti”) William Easterly, economista con una lunga esperienza alla Banca Mondiale, spesso gli interventi “dall’alto” sono al contempo poco efficaci e non rispettosi dei diritti e della dignità dei poveri. Easterly suggerisce un approccio diverso, “dal basso”, da individuo (associazione) ad individuo, attraverso una serie di tentativi ed errori, e non da governo a governo.

Non mancano poi i casi nei quali la politica pone in essere interventi che non solo non aiutano ma addirittura ostacolano la crescita. Pensiamo, ad esempio, per restare nel campo della alimentazione e dell’agricoltura, ai generosi sussidi che i Paesi europei elargiscono ai produttori locali e che mettono fuori mercato i prodotti dei contadini dei paesi poveri privandoli così della possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita.

Oppure riflettiamo sulle politiche di incentivazione dei biocarburanti che hanno ridotto in misura non marginale la disponibilità di cereali per uso alimentare.

Sembra in questo caso riscontrarsi un altro limite della politica che il Papa ha evidenziato nel suo messaggio: la tendenza a farsi guidare dalle emergenze e l’incapacità di definire delle priorità.

L’incentivazione dei biocarburanti è stata infatti motivata con la volontà di ridurre le emissioni di gas serra per limitare il riscaldamento della Terra. Un problema, quello del cambiamento climatico, che viene abitualmente presentato come il più grave dal punto di vista ambientale e che richiederebbe urgenti e radicali misure di riduzione dei consumi di combustibili fossili. Ma le evidenze scientifiche di cui disponiamo ci dovrebbero portare a conclusioni diverse. Vi è infatti sostanziale accordo sul fatto che un moderato incremento della temperatura (al di sotto dei 2° C) sia sostanzialmente neutrale sotto il profilo della crescita economica a livello mondiale. E, al contrario di quanto dato per assodato, non solo fino ad oggi non vi è stato alcun incremento dei fenomeni estremi ma, grazie alla crescita economica e delle conoscenze scientifiche, negli ultimi cento anni i rischi correlati a tali fenomeni sono stati radicalmente ridimensionati. (Anche) grazie ai combustibili fossili siamo oggi in grado di difenderci molto meglio dalle bizzarrie del clima. E’ altrettanto vero che nel lungo periodo il riscaldamento globale potrebbe avere rilevanti impatti negativi: tali effetti si manifesterebbero però solo tra molti decenni e richiederebbero interventi ben ponderati e non azioni dettate da un’emergenza che non c’è e che rischiano di comportare effetti collaterali assai più rilevanti rispetto ai benefici che possono essere conseguiti. Abbiamo prima citato il caso dei biocarburanti. ma non è questo il solo ambito nel quale le politiche climatiche rischiano di essere controproducenti.

Secondo l’organizzazione mondiale della sanità ogni anno oltre quattro milioni di persone muoiono prematuramente nei Paesi più poveri a causa degli elevatissimi livelli di inquinamento che si registrano all’interno delle abitazioni come conseguenza dell’uso di legna, carbone, scarti di prodotti agricoli per il riscaldamento e per la preparazione dei cibi. Per ovviare a tale problema sarebbe necessario un maggior ricorso ai combustibili fossili. Eppure non mancano i casi di agenzie internazionali che vorrebbero vincolare gli aiuti a tali Paesi all’impegno ad utilizzare meno carbone, gas, petrolio.

Per quanto a molti possa sembrare paradossale, per il conseguimento del bene comune ed il rispetto della dignità delle persone dovremmo come prima cosa chiedere alla politica di non nuocere.