Fame, cibo, domanda e offerta

Approfittiamo di quanto dichiarato dal Presidente della Repubblica alla giornata mondiale dell’agricoltura per una breve riflessione su fame e mercato. La dichiarazione di Mattarella è la seguente: «Siamo sicuri che per le produzioni agricole destinate a nutrire il pianeta possano valere le regole che valgono per altri beni e commodity? Non sfugge a nessuno il ruolo fondamentale svolto dalle grandi imprese internazionali nel campo della logistica, dei trasporti e della ricerca» ma «la regola aurea della domanda e dell’offerta non sembra aver portato in questo caso a un funzionamento ottimale del mercato, lasciando molti in condizioni di estraneità al processo di consumo dei beni».

Cerchiamo di capire se sia davvero così, seguendo un approccio prudentemente aristotelico, basato sulla fiducia che sia “la cosa stessa” a indicarci la via per la ricerca della verità. In altre parole, stiamo ai fatti.

Il report FAO 2015 ci informa che nel mondo ci sono ancora circa 795 milioni di persone che vivono il problema della fame. Sono tante, ma sono meno del miliardo di persone che vivevano la stessa situazione nel 1990. Un risultato notevole, soprattutto perché nel frattempo la popolazione mondiale è aumentata, da 5,3 miliardi del 1990 a 7,3 di oggi. Lo stesso report identifica nella crescita economica il principale fattore di successo nella lotta alla fame. Risulta cruciale, inoltre, aumentare la produttività e il reddito dei contadini. Sembra insomma che il mercato non sia così male.

Il ciclo di seminari dell’Istituto Bruno Leoni, “L’altro Expo”, aperto da Deirdre McCloskey (l’intervento si può ascoltare qui) ci mette a disposizione qualche dato sui risultati che il mercato, ovvero lo sforzo individuale e la cooperazione spontanea hanno consentito di raggiungere. Negli Stati Uniti durante l’’800 i contadini rappresentavano l’80% della popolazione, il cui lavoro sfamava loro stessi e il restante 20% degli americani. 4 persone riuscivano a sfamarne una quinta, non di più. Oggi i contadini sono il 2% della popolazione. Come è potuto succedere? Principalmente grazie al balzo nella produttività in ambito agricolo a cui si è aggiunto, negli ultimi decenni, la possibilità di incrementare gli scambi con il resto del mondo (che, per inciso, il TTIP favorirebbe ancor di più), per cui se gli italiani sono più bravi a fare il formaggio tanto vale consumarne un po’ del loro.

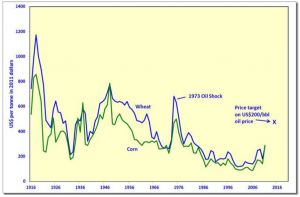

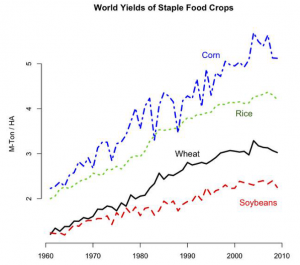

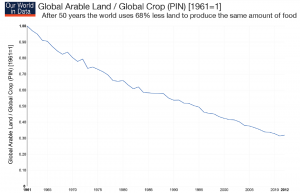

In un altro incontro dello stesso ciclo Matt Ridley ha presentato qualche grafico sulla produzione (e sulla produttività) agricola di grano e mais nel mondo che qui è utile riportare. In breve, i prezzi sono scesi (grafico 1) e i raccolti sono aumentati (grafico 2) insieme alla produttività della terra (grafico 3).

Numeri impressionanti, sui quali si dovrebbe insistere per poter ridurre ancora il numero di persone che soffrono la fame. Più mercato, invece che meno. Non perché esso sia perfetto, quanto perché si tratta di un sistema che consente di imparare in fretta dagli errori. Come scriveva Hayek, “ogni tentativo di controllare i prezzi o le quantità di particolari beni priva la concorrenza del suo potere di realizzare un efficace coordinamento degli sforzi individuali, perché i cambiamenti di prezzo cessano di registrare tutti i cambiamenti rilevanti nelle circostanze e non forniscono più una guida affidabile alle azioni degli individui”. Precisamente quanto è accaduto nella Cina di Mao, in cui lo Stato controllava totalmente produzione e consumo di cibo, caso esemplare di cosa accade quando si impedisce a domanda e offerta di funzionare. Il risultato fu la grande carestia, tra il 1958-1962, che portò a 36 milioni di morti (mentre lo Stato cinese esportava grano).

Combattere la fame è una sfida nobile e importante. Per vincere questa sfida l’esperienza suggerisce che bisognerebbe confidare di più nell’efficacia della dinamica ricerca di equilibrio tra domanda e offerta; la stessa che ha consentito di aumentare la produzione di cibo e di sviluppare tecnologie per incrementare la produttività e migliorare la conservazione dello stesso (l’invenzione del frigorifero non è merito dello Stato) in modo da ridurre gli sprechi. Per fortuna i dati mostrano che i paesi in via di sviluppo lo stanno già facendo.

Twitter: @paolobelardinel